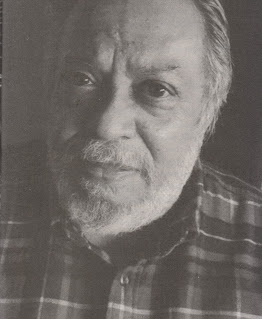

Poeta Álvaro Miranda (1945 - 2020)

RECUERDO DE ÁLVARO MIRANDA

Por JOSÉ LUIS DÍAZ-GRANADOS

¿Quién era en realidad Álvaro Miranda, ese personaje amable y sencillo, algo misterioso, que escribía cosas tan raras, poemas en un idioma lleno de arcaísmos y neologismos, pero que a la vez resultaban más modernos y novedosos que los de cualquiera de nosotros, poemas en donde muchas veces los títulos eran más extensos que sus versos, y cuya perennidad parece asegurada a juzgar por la creciente audiencia que cadadía fluye de manera intermitente hacia su persona y hacia su obra poética y narrativa?

Comenzaré diciendo que ambos nacimos a una milla de la Quinta de San

Pedro Alejandrino, en Santa Marta, en mitad de la década del 40. De ahí que la

común devoción por el Libertador Simón Bolívar siempre fue raigal y perpetua.

Nuestros padres, abogados, se trasladaron pronto a Bogotá, donde nuestras

progenitoras prolongaron durante medio siglo el diálogo infinito de sus

infancias samarias, diálogos iniciados cerca del Camellón de Bastidas cuando

nuestros abuelos maternos intercambiaban ideas, negocios y gustos

gastronómicos.

En la

década del 50, ya instalados en el barrio Palermo de Bogotá, donde vivimos

hasta el 2000, después de variados éxodos, se inició esta hermandad que lucía

las mejores galas de nuestras palabras. Cuando yo cumplí mis 60 años de vida,

escribí unos versos que intentaron ser autobiográficos, -“60 años alados”-, por

lo cual se los dediqué a Álvaro, porque:

“En el barrio Palermo / estrenamos infancia / en triciclos furtivos / y

en cines matinales / donde en diáfanas horas / la vida era una fábula”…

A

comienzos de la década del 60 ingresamos al Gimnasio Boyacá, donde se nos

acentuó el bolivarianismo, primero, porque Aquiles Miranda Locarno, su padre,

nos inculcó un fervor absolutamente racional por el Libertador, y segundo,

porque don Tito Tulio Roa, el rector, además de devoto del padre de la patria,

era experto en su parábola vital.

En el

colegio nos asignaron un pupitre gemelo, que compartíamos con igualdad

irregular, porque ---y aquí asoma el primer indicio de su nobleza de alma---,

yo aprovechaba los descuidos profesorales para espetarle a mi desprevenido

compañero toda clase de diabluras verbales, caricaturas en sus cuadernos, y

colocarle libros, borradores y otros útiles escolares en la silla al momento en

que debía sentarse, o hacer remedos ruidosos de la voz del maestro, lo cual

suscitaba las risas de los condiscípulos y las iras del profesor, que terminaba

expulsando de la clase al noble amigo y no a mí, el perverso culpable.

Esto ocurría durante meses, yo diría, durante los años del bachillerato,

sin que jamás a este ser humano maravilloso que se llamó Álvaro José Miranda

Hernández, le pasara por su mente dar rienda suelta a la lógica venganza o al

rápido desquite, tan natural en los niños. Nunca se vengó de mí –a no ser

después, cuando me fulminó con su poderosa y tórrida poesía-, ni hizo reclamo

alguno, ni repitió mis maldades. Al contrario, se afanaba en socorrerme con

papelitos furtivos ante mi segura pérdida del examen de matemáticas o esperaba

a que las aguas se calmaran para proponerme que hiciéramos un periódico o

realizáramos una investigación a fondo de la historia o que visitáramos el

museo nacional o que leyéramos un libro o que fundáramos un centro literario,

objetivos que se cumplían invariablemente. La revista y editorial El

Papagayo de Cristal, por ejemplo, fundada por Álvaro, José Cardona López,

Henry Canizales y yo, muchos años después, fue una de las empresas culturales

más sólidas realizadas al amparo de esta camaradería.

Tengo

siempre fresca y clarísima la visión del adolescente Álvaro Miranda

escudriñando libros de historia de la biblioteca de su padre, escribiendo

artículos para un periódico que él mismo imprimía (a falta de mimeógrafo, había

adherido una gruesa tela de gasa a un rodillo al que le untaba la tinta

propicia y luego pasaba por encima de las hojas en blanco), estudiando poemas

que pegaba en un cartón, de diversos autores –recuerdo textos de Saint-John

Perse, León de Greiff, Jorge Zalamea, Carlos Germán Belli, Manuel Scorza,

incluso uno mío titulado “La bruja de Dios”- y siempre muy atento a la

inmersión por los más profundos recovecos del idioma, las fuentes clásicas del

verso castellano y la fosforescente saga lírica y épica del indigenismo, la negritud

y el mestizaje.

Y así se nos pasaron esos años luminosos en el Gimnasio y en el barrio,

junto a otros precoces letrados que aún insistimos en tan preciso y tan

precioso asunto. Como bien lo afirma Pedro Manuel Rincón, “Pemán R”, compañero

junto con Luis Fayad de aquel ingenioso Grupo de Palermo, “no sé cuántos

testigos de mi infancia / recorren la ciudad donde me encuentro”…

Después vino la vida con su recorrido de normas, transgresiones, amores

y desamores, armaduras, sobrevivencias, viajes y, naturalmente coincidencias:

“Lo demás es la vida / con sus ires silvestres / y sus venires hondos: /

las bodas y los hijos / los dilectos poetas, / la vid fosforescente / de Moscú

y de La Habana / y unos versos de orfebre / y unas novelas súbitas” (“60 años alados”).

Una

tarde de abril de 1968, Juan Gustavo Cobo Borda invitó a su casa a un grupo de

jóvenes poetas para que nos tomáramos una foto para la revista Lámpara,

que dirigía Fabio Henker Villegas. A la cita solo acudimos siete: Darío

Jaramillo Agudelo, David Bonells Rovira, Henry Luque Muñoz, Augusto Pinilla,

Álvaro Miranda, el dueño de la casa y el suscrito. Una sola fotografía bastó

para la eternidad de nuestros afectos. Al decir de Pinilla, el inolvidable

maestro Aurelio Arturo nos llamó la Generación sin nombre, y meses

más tarde el entrañable Héctor Rojas Herazo nos presentó en las páginas

literarias de El Tiempo.

Además de los

poetas del citado grupo, Álvaro fue siempre un mimado de María Mercedes

Carranza, dilecto de Darío Jaramillo Agudelo y amigo preferido de Raúl Gómez

Jattin, su compañero de veladas externadistas e incursiones teatrales.

La poesía de Miranda fue prohibida en el diario del patriarca liberal de

su tierra natal por contener palabras contrarias al pudor de la aristocracia

criolla. Cuando publicó Tropico

maquia, su primer apartado

bibliográfico, y poco más tarde su libro Indiada, su naciente

poeprosa, fue recibida con reservas por parte de algunos intelectuales,

inclusive con burlas y sarcasmos. Esos audaces juegos de palabras donde el

arcaísmo arábigo-castellano y el neologismo sorpresivo se refundían en

multicolores jugos fechos al itálico modo en licuadora, pronto

verían su reconocimiento al obtener en 1980 el Premio Nacional de Poesía

“Universidad de Antioquia” con su libro magistral Los escritos de don

Sancho Jimeno.

Y no tardarían en sorprenderse gratamente sus lectores cuando publicó su

novela primigenia, La risa del cuervo, una afortunada recreación de

los pasos perdidos de los precursores venezolanos de nuestra primera Independencia,

con la cual obtuvo el Premio de Novela “Pedro Gómez Valderrama” en 1992. Y fue

en esa misma década cuando Miranda editó en un volumen la totalidad de su obra

poética hasta ese momento, bajo el título de Simulación de un reino,

donde volvimos a encontrar los vigorosos hallazgos inaugurales con que agota y

resucita los vocablos de su esplendente poesía.

Este es a grandes y dispersos rasgos, Álvaro Miranda, el excelso poeta

colombiano que hoy 9 de octubre de 2020 ha partido a la eternidad. Con estas

palabras quiero reafirmar no solamente mi profundo afecto por el gran amigo y

paisano, extendido a su compañera Adriana Grosso, a sus hijos, nietos y a su

hermana, la pintora Olivia Miranda, sino mi devoción hacia esa trayectoria

vital, ejemplar en todo sentido, y hacia su obra literaria donde el amor a la

palabra fue la más rotunda razón de su existencia.

Comentarios

Publicar un comentario